こんなお悩みを解決する記事を書きました!

この記事を読めば「オーディブルが頭に入ってこない」と悩むことはなくなり、記憶に定着するようになりますよ。

なぜなら、保育園でオーディオブックを活用していたぼくが「聴き方のコツ4つ」を紹介するから!

この記事を書いた人

この記事を書いているぼくは、オーディブルを10ヶ月使っています。

1年前までは保育士でして、子どもの「想像力」を伸ばすためにオーディオブックを使った保育もやっていました。

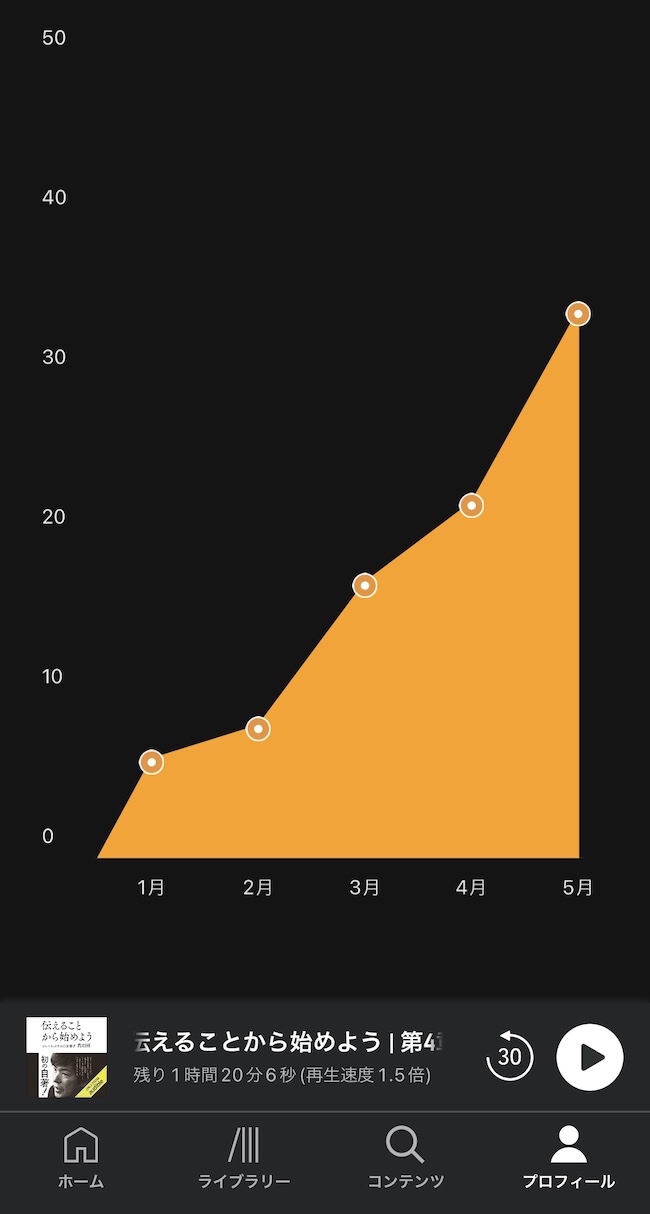

オーディブルの読書量

オーディブルは2022年から聴き放題になったので、月5冊は聴いています。

記事の前半では「オーディブルが頭に入らない5つの理由」、後半では「記憶に定着する4つのコツ」を紹介していきます。

いとちん

いとちん記事を読み終えるころには、自分に合ったインプット方法がわかりますよ。

【簡単に解決】audible(オーディブル)が頭に入らない原因5つ

結論は以下のとおりです。

- 聴きづらい本を聴いてる

- 繰り返し聴いてない

- マルチタスクで聴いてる

- 目次を使って読んでない

- 理解してない分野の本

- アウトプット前提じゃない

①聴きづらい本(翻訳本)を聴いてる

当たり前ですが、ハズレの本を聞いても頭に入ってきません。

よくあるのは「海外の翻訳本」です。というのも、抽象的な内容が多く聴きづらいですね。

- 参考:オリジナルズ

- 書籍から引用します

デジャブならぬ、ブ・ジャ・デを経験すると、いま当たり前に存在するものが、疑問に思えて仕方なくなる。

ブ・ジャ・デとは既知の物を目の前にしながら、新たな視点でそれを見つめ、古い問題から新たな洞察を見ることだ。

オリジナルズ

上記のとおり。

これ、音声で聞いてもわかりづらくないですか?

頭のいい人は記憶に残るのかもしれませんが、、、偏差値35の自分には無理ゲーです。

初心者の方は、聴きやすい本を選びましょう。おすすめの本は後述します。

②繰り返し聴いてない

紙の本と一緒で、一回だけ読んでも頭に入ってきません。

オーディブルを日本に広めた「メンタリストDAIGO」さんも、繰り返し聴くことが「記憶に定着するコツ」と解説していますね。

実際にぼくも、気に入った本は何回も聴いています。

1冊の本から「心に響くフレーズ」が1個でも見つかれば、聴いた価値はありますからね。

③マルチタスクで聴いてる

オーディブルのメリットは「ながら聴き」だと思いますが、わりと難しいです。

- ツイートを紹介

頭を使う作業×オーディブルは、難易度たかめですね。

ぼくは「頭をからっぽ」にできる作業と、オーディブルを組み合わせています。

- おすすめの組み合わせ

- 洗濯物を干しながら聴く

- 散歩しながら聴く

- 寝ながら聴く

日常生活のルーティンに、オーディブルを添えるのがおすすめです。

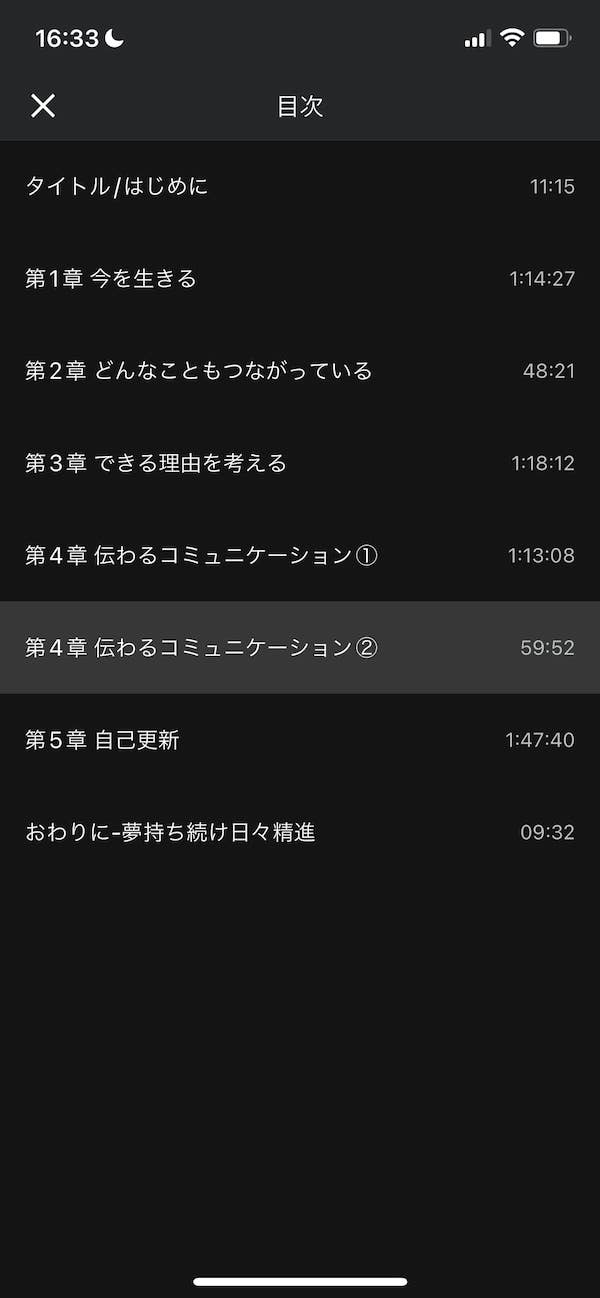

④目次を使って読んでない

目次ごとに区切ると、頭に入ってきやすいです。

なぜなら紙の本と一緒で”飛ばし読み”できるからですね。

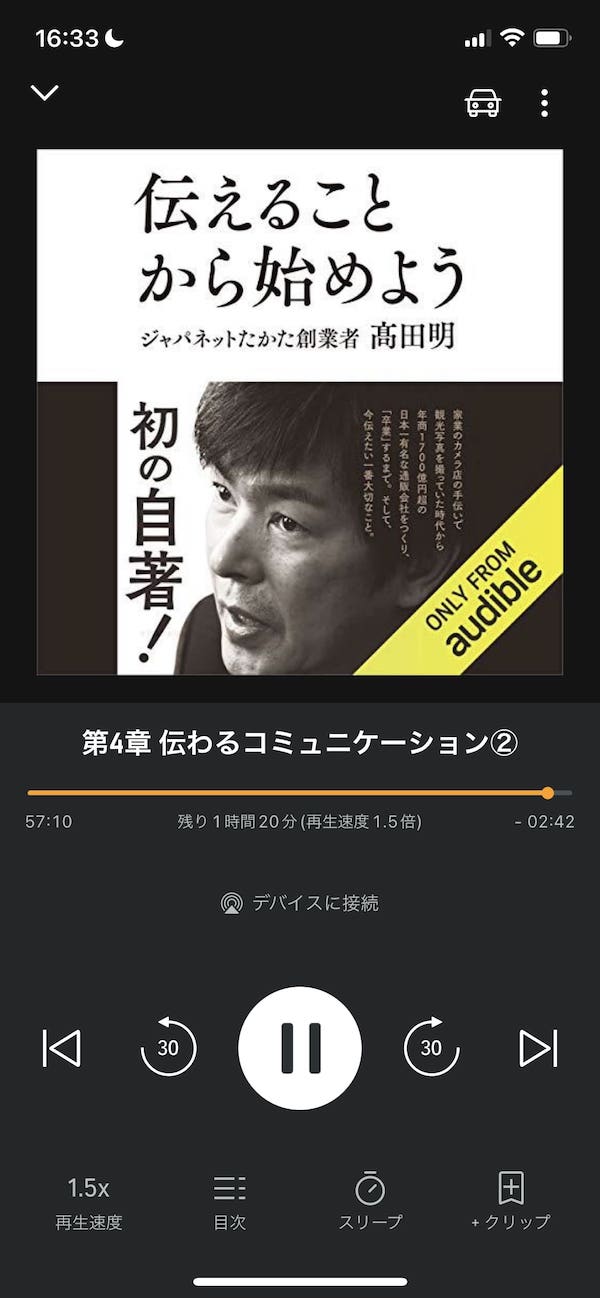

- 参考:伝えることからはじめよう

ジャパネットたかたの社長が書いた本。

前半の「3章」までは生い立ちを書いていて、紙の本ならパラッと飛ばす内容です。

- 目次の活用例

そこで、オーディブルの目次をタップ。

ワンタッチで「気になる箇所」から聴けます。小分けで聴くと記憶にも定着しやすいので、おすすめです。

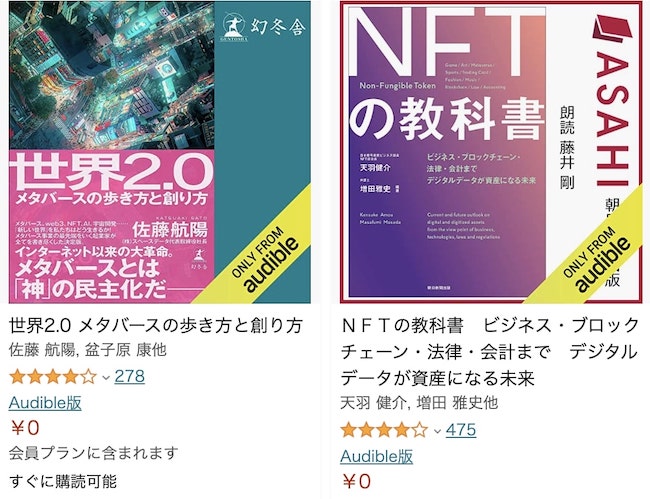

⑤そもそも理解してない分野の本

慣れないジャンルの本は、頭に入りづらいです。

たとえば、2024年のバズワードになっている「NFT・メタバース」の本

上の本は「最新のテクノロジー」を解説しているのですが、正直ワケがわかりません。

しかし、これから伸びていく業界の知識があれば、時代の波に乗れるはず。

頭に入りづらいですが、学ぶ価値はあると思います。

⑥アウトプット前提じゃない→本を聴きつつ、行動してみた

実際にぼくは、この本を聴いて仮想通貨を買ってみました。

「仮想通貨?どうせギャンブルでしょ?」と思いますよね。

でも、世の中の「億万長者」と呼ばれる方のほとんどは、仮想通貨を理解しています。

凡人のぼくはチンプンカンプンですが、とりあえず体験しつつ、何度も本を聴きつつ、学んでます。

- ビットコインの収益報告

よくわからないのですが、今のところ541円のプラスです(笑)

いとちん

いとちんブログでアウトプットを習慣にすると、知識がスッと定着しますよ!

オーディブルが頭に入るコツは4つだけ

スイマセン。

ちょっと脱線しましたが、オーディブルで月5冊ほど本を聴いて、ある程度”効果”も実感できました。

そんなぼくが、頭に入るコツを4つだけ紹介していきます。

- ストーリー制のある本を聞く

- シングルタスクで聞く

- ブックマークを使う

- 1.5倍速で聴いてみる

(ナレーター推奨)

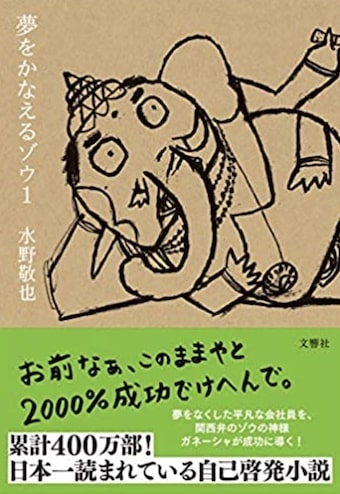

①:ストーリー制のある本を聞く

オーディブルには「聴きやすい本・聴きづらい本」があります。

※具体的には、ストーリー制のある本は聴きやすく、英語を日本語にした本は聴きづらいですね。

- 聴きやすい本の代表

累計700万部売れたベストセラー。

たばこ好きな神様ガネーシャと、凡人の主人公の掛け合いが最高です。

この本を聴いて「頭に入らない」と感じたら、ほとんどの本は記憶に残らないと思います。

②:シングルタスクで聞く

当たり前ですが、ながら聴きではなくオーディブルに集中するのもおすすめです。

たとえば、本を聴きつつ「メモアプリを開いておく」と、気になった内容をすぐにメモできますよね。

しかも「メモをする=アウトプット」なので、記憶にも残りやすいです。

ながら聴きできないのはデメリットですが、15分だけでも集中して聴いてみると、記憶に残りやすいです。

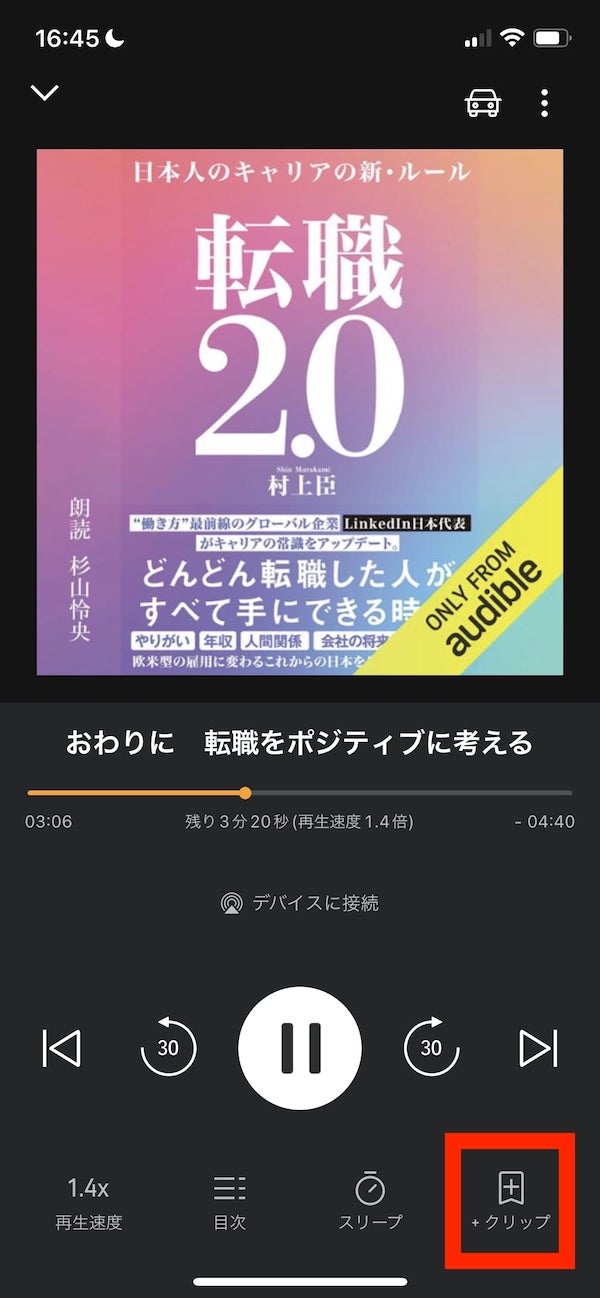

③:ブックマークを使う

オーディブルの「ブックマーク機能」を使っていますか?

- 赤枠の部分がブックマーク

気になったフレーズが出てきたら、ブックマークを押しましょう。

例えるなら「本にふせんを貼る感覚」に近いです。次に聴くときに、サクッと再開できます。

- ブックマーク習慣

オーディブルのブックマークが便利すぎて、紙の本にもふせんを貼るようになりました。

④:1.5倍速で聴いてみる(ナレーター推奨)

実は、オーディブルのナレーターは「倍速再生」を推奨しています。

というのも、収録では「急ぎすぎないように」と、繰り返し指示があるようです。

何冊かオーディオブックのナレーションをしましたが、ほぼ常に「急ぎすぎないように」と言われました。

もちろん遅すぎてもまずいんですが、速く雑になるより遅く丁寧の方が良いと。

Quora

個人的には、1.5倍速がちょうどいいかなと思いました。

補足:オーディブルは使いにくいと思う方へ

インプットには「自分に向いてるやり方と、向いてないやり方」があります。

たとえば、メンタリストDAIGOさんは学校の授業を聴いても「まったく頭に入ってこない」そう。一方で、参考書だと記憶に定着するみたいです。

目でインプットするのか、耳でインプットするのか、自分に合ったやり方を選びましょう。

オーディブル以外にも、効率的に学べるflier(本の要約サイト)などがありますからね。

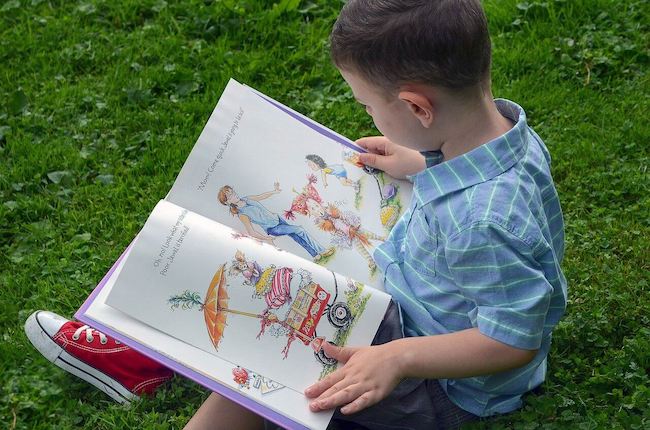

子どもにオーディオブックを使ってみた→圧倒的に目が有利です

冒頭でもお伝えしたとおり、ぼくは保育園でオーディオブックを使っていました。

なぜなら「子どもの想像力を、鍛えられる」と考えたからですね。ちょっとした実験です。

結論としては、目で見たほうが圧倒的に集中力が続きます。

「子どもの話でしょ?」と思うかもですが、恐らくほとんどの方は「視覚情報」のほうが理解しやすいかと。

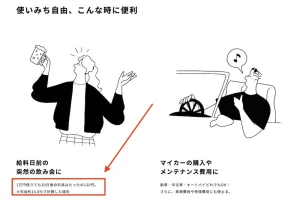

参考:保育園の視覚情報

上の画像のとおりで、言葉より図のほうが理解しやすいですよね。

なので、繰り返しですが「オーディブルが頭に入ってこない」なら、別のサービスを使いましょう。

自分に合わないインプット方法を継続しても、意味がありませんので。

- flierの口コミ

※10分で聴けるor読める本の要約サイトです

最後に:オーディブルの無料体験後、半額クーポンあり

オーディブルをやめようか悩んでる方に朗報です。

2023年8月時点で「退会ページ」にアクセスすると、3ヶ月半額のプランに登録できます。

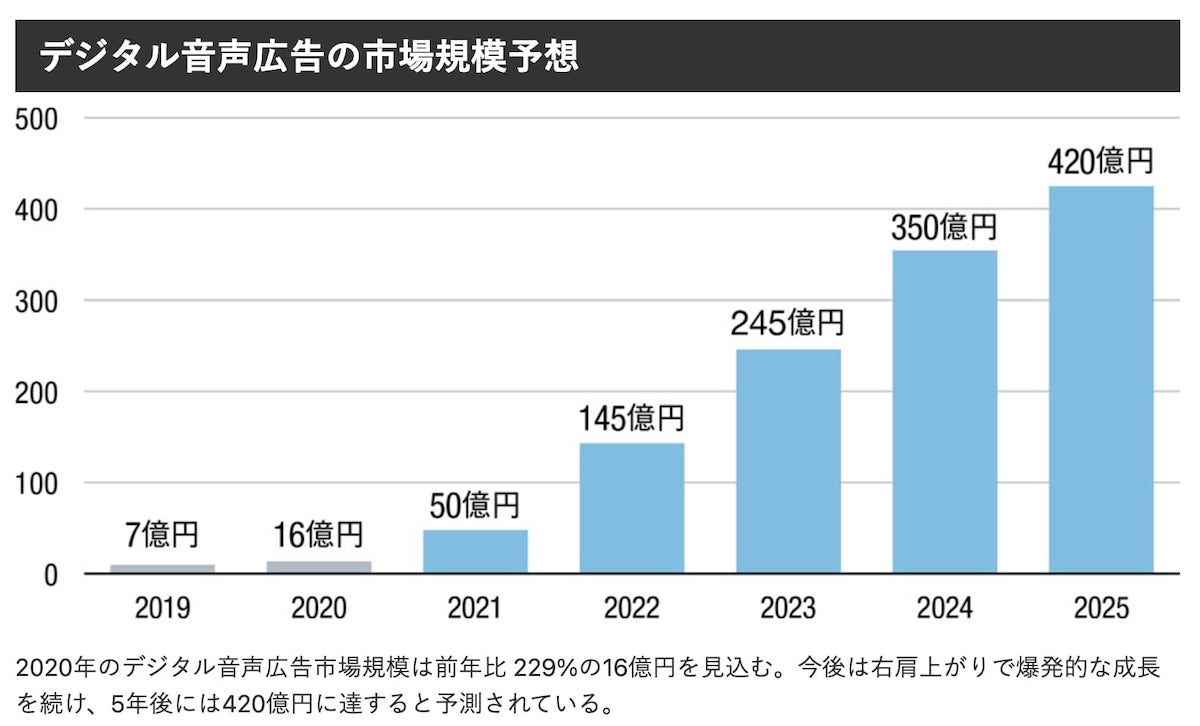

※音声配信の市場は右肩上がりなので、Amazonも力を入れていますね。

- 音声配信の市場

今後も、音声市場は伸び続けるはず。

オーディブルも2022年から「聴き放題」になったので、個人的には満足です。

オーディオブックを無料で聴きたいあなたへ!

オーディブルの無料体験はもう使えない。でも、もう一回試したいな

という方には、audioBook.jpがおすすめです。詳しくは「オーディブルとaudioBook. jpの比較」をみてください。

引き続き、音声学習でコツコツ勉強していきましょう!

※オーディブル聴き放題のレビューは、以下の記事で紹介しています。